O salto de tigre rumo ao passado: Walter Benjamin e como arrancar a História das garras do conformismo imobilista – Por Eduardo Carli de Moraes em A Casa de Vidro

Para explodir com o dualismo entre cultura e barbárie, Benjamin irá mostrar que não há obra-prima de que se gabem os povos civilizados que não esteja marcada por uma bárbara violência recalcada, como Löwy explica:

“Na medida em que a alta cultura é produzida pelos privilégios advindos da labuta viva das massas, na medida em que não poderia existir na forma histórica sem o trabalho anônimo (escravos, camponeses ou operários), na medida em que os bens culturais são ‘produtos do luxo’ fora do alcance dos pobres, esses tesouros da alta cultura são, inevitavelmente, em todos os modos de produção, fundados sobre a exploração – quer dizer, sobre a apropriação do trabalho excedente por uma classe dominante. Estes são os ‘documentos de barbárie’, nascidos da injustiça de classe, da opressão social e política, da desigualdade, da repressão, dos massacres e das guerras civis. O teórico do materialismo histórico ‘considera que sua tarefa consiste em escovar a história a contrapelo’ (Tese VII). Isso implica examinar os ‘tesouros culturais’ com um ‘olhar distanciado’, situando-se do lado dos vencidos, judeus, párias, escravizados, camponeses, mulheres, proletários.” (LÖWY: Centelhas – Marxismo e Revolução no Séc. 21. 2017, p. 89)

Para romper com as regras capitalistas hegemônicas e com o modo de subjetivação e convívio que nos são impostos pelo neoliberalismo autoritário, é preciso explodir o continuum de uma História concebida como linear e que, na fantasia daqueles que são seus crentes, está sempre direcionada ao progresso.

É mentira, sempre foi mentira, que tempos melhores certamente virão, e esta versão falsificadora do tempo histórico deve ser posta na lata de lixo das concepções abandonadas em prol de uma outra temporalidade, mais disruptiva, entrecruzada, grávida de possibilidades que ficaram no pretérito e ainda tem o potencial de eclodir. Eis o contexto do célebre “salto do tigre” no passado de que fala Benjamin.

A ideologia perigosamente otimista do Progresso toma como dogma que o melhor está por vir, sem levar a sério a possibilidade do pior, do retrocesso, da recaída numa barbárie que sempre está já no cerne da civilização. Redimir o passado, neste sentido, não é recuperar os fatos tal qual foram, como se estivéssemos diante de um armazém imóvel de duplicatas ou cópias perfeitas dos fatos pretéritos. Redimir o passado é compreender que o esquecimento sobre ele age, gerando um processo de dissolução.

Um exemplo: 100 anos depois da Revolução de Outubro de 1917, a memória do que se passou, para um russo da atualidade, já foi toda permeada pelo esquecimento, pelas rasuras, pelas censuras, pelo “tiroteio” de historiografias conflitantes, além do fato capital de que não existem mais russos, entre os vivos, que vivenciaram aquela época.

É bem diferente a atitude John Reed, testemulha ocular dos Dez Dias Que Abalaram O Mundo, e que tecia sua escritura como repórter, ou seja, jornalista das novidades atuais, e a atitude de Deutscher em A Revolução Inacabada, quando escreve sobre 1917 exatos 50 anos depois. Assim como, é evidente, a historiografia que nasceu em 2017 sobre os 100 anos do evento revolucionário inaugural da URSS teve um outro caráter devido à conjuntura única deste presente.

De modo que, como diz a Tese 16, o materialista histórico sabe que há uma “unicidade” de cada contexto histórico em que o historiador busca o tempo perdido e há todo um complexo drama envolvendo a transmissão do passado – e este drama sempre se passa num mundo constituído pelo enfrentamento de classes. Segundo Benjamin, “o historicismo propõe a imagem ‘eterna’ do passado; o materialista histórico faz desse passado uma experiência única.” (Tese 16)

Donde a imensa pertinência de obras importantes de jovens historiadoras brasileiras que, honrando a historiografia a contrapelo propugnada por Benjamin, perguntam-se, como Carol Silveira Bauer, “Como será o passado?” O passado tem um porvir; o que foi interessa ao que virá; depende do tipo de transmissão do transcorrido os caminhos que iremos trilhar.

Se os fascistas, os racistas, os machistas, os homofóbicos, seguirem empoderados e impondo-nos suas vitórias, se as classes dominantes continuarem impondo uma crença no progresso que produz um amontoado de escombros e que polui a biosfera com as fumaças de epidemia (xawara) denunciadas por Kopenawa, nem mesmo os mortos estarão a salvo.

Os mortos ficarão sem voz, sem testemunho, entregues por completo ao esquecimento, contra o qual o historiador materialista também levanta-se em insurgência, como fez Amanda Ribeiro Brandão em seu Relampejos da Memória, ou como tem feito, através do cinema, cineastas como Carol Benjamin (Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil), Susanna Lira (Torre das Donzelas) ou Flávia Castro (Des-lembro, Diário de Uma Busca).

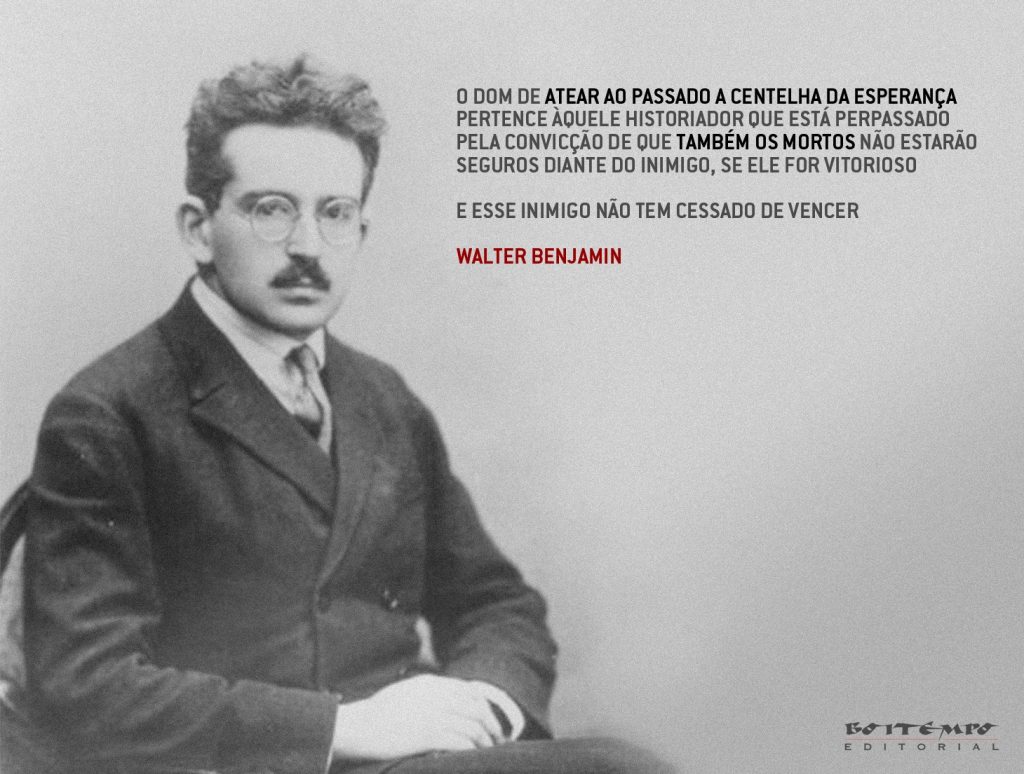

“Só terá o dom de atiçar no passado a centelha da esperança aquele historiador que tiver apreendido isto: nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de vencer.” (Tese V)

“[O anjo da História] gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído.” (Tese IX) (BENJAMIN: 2018)

Por tudo isso, para além do estudo e comentário de Benjamin, importa também promover uma produção intelectual, artística e midiática que esteja comprometida com a voz dos vencidos, com o relato das vivências dos derrotados – seja pela covid19 sob a gestão genocida do bolsonarismo, como fiz em artigo sobre o Memorial Inumeráveis, seja pelo garimpo em território yanomami, como fizeram Kopenawa/Albert em A Queda do Céu, seja por tantas outras causas que estão ativas em uma sociedade fraturada por injustiças instituídas.

Segundo o comentário pertinente de Aléxia Bretas, “o tema da ‘queda do céu’ talvez possa ser lido e interpretado, nos termos de Benjamin, como uma ‘imagem dialética’ – um símile das tensões sem solução entre o mito e a história, a cultura e a barbárie, a memória e o esquecimento situadas nas vertigens do antropoceno.” (BRETAS, 2020: p. 28)

É notável, também, que a poesia e a literatura no Brasil contemporâneo estejam tão marcadas por ímpetos Benjaminianos, tal como exposto no artigo de Ribeiro, “A Canção dos Escombros – Benjamin e a poesia brasileira contemporânea” , que analisa as obras de Carlito Azevedo, Haroldo de Campos e Guilherme Gontijo Flores (entre outros). Ou seja, a atualidade de Benjamin no âmbito das artes não está apenas no fato dela “servir de aparato teórico para a crítica de arte contemporânea”, mas também no fato de que “pode tornar-se propedêutica para a própria criação.” (RIBEIRO: 2020, p. 124)

A interação com a obra de Benjamin, portanto, faz com que possamos criar constelações de teorias e práticas onde dissolvem-se as fronteiras rígidas entre estética, ética e política, já que em todos estes âmbitos é possível e desejável resgatar a “história dos vencidos apagada das narrativas oficiais”, o que está em sintonia com a bandeira tão contemporânea que nos impele a transformar o luto em luta, já que “a possibilidade de ser enlutada é um pressuposto para toda vida que importa” (BRETAS: 2020, p. 42-43, em diálogo com o pensamento de Judith Butler).

Diante dos mais de 700,000 brasileiros que perderam as vidas na conjuntura da pandemia e do pandemônio bolsofascista, vítimas não apenas do coronavírus mas de uma criminosa gestão da crise sanitária perpetrada pelo capitalismo necroliberal, neofascista, caquistocrático, negacionista e obscurantista, é preciso reiterar: os mortos não são números – como afirma a canção de Chico César baseada em poema de Bráulio Bessa, que constrói seu tecido lírico a partir de fragmentos de histórias de vida ceifadas pela covid: “Se números frios não tocam a gente / Espero que nomes consigam tocar”.

Seguiremos afirmando a presença dos ausentes e dos caídos. Marielle, Chico Mendes, Vladimir Herzog, Edson Luis, Guevara, Amílcar Cabral, Rosa Luxemburgo… gritaremos que estão presentes!

Mas para além dos nomes célebres da história, também estarão presentes os anônimos e sem glória, os encarcerados sem nome que morreram no Carandiru, todas as vítimas que caíram em Canudos, todos os desaparecidos pelo terrorismo de estado ditatorial, todos os que perecem em chacinas e são chamados de “danos colaterais” da Guerra às Drogas que é na real uma Guerra aos Pobres.

Assim, Benjaminiamente, nosso indispensável luto se transformará numa imprescindível luta e se expressará de maneiras não apenas trágicas, mas também lúdicas, na afirmação intensa, apesar de todos os pesares, das pulsões de vida e de nossa resistência conjunta contra os exterminadores da pluralidade:

“As manifestações públicas de luto se revelam imprescindíveis… Paradoxalmente, o luto não deve ser sinônimo de lamento e sim de luta. Por todas as vidas que contam, pesam ou importam: seja a dos vivos ou até dos mortos – que só resistirão contra a violência, a barbárie e o esquecimento por meio da construção, sempre precária, de uma resiliente memória ética.” (BRETAS: 2020, p. 45)

BIBLIOGRAFIA

BENJAMIN, W. Teses sobre o Conceito de História. In: O Anjo da História. Trad. João Barrento. 2a ed. Autêntica, 2018.

BRETAS, A. “Constelações em Ruínas: Luto, Barbárie e Memória Ética”. In: Walter Benjamin: Barbárie e Memória Ética. Porto Alegre, Zouk, 2020.

LÖWY, M; BENSAÏD, D. Centelhas – Marxismo e Revolução no Séc. 21. São Paulo: Boitempo, 2017. Artigo citado: “A Contrapelo – A Concepção Dialética de Cultura nas Teses de Benjamin (1940)”, p. 86 a 93.

RIBEIRO, G. S. “A Canção dos Escombros – Benjamin e a poesia brasileira contemporânea”. In: Walter Benjamin: Barbárie e Memória Ética. Porto Alegre, Zouk, 2020.

Por Eduardo Carli de Moraes

Publicado em: 05/02/22

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes